El 2 de octubre de 1968 – a poco de iniciarse en Ciudad de México las Olimpíadas de ese año – confluyeron diversas marchas estudiantiles en la llamada Plaza de las 3 Culturas, o Plaza de Tlatelolco, culminando una serie de manifestaciones estudiantiles de los sectores secundarios, tecnológicos y universitarios que se arrastraban a lo menos desde un par de años.

Los estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional encabezaban la organización y el propósito era cerrar con esa marcha, al menos temporalmente, la movilización de masas toda vez que era obvio que los juegos olímpicos acapararían la atención.

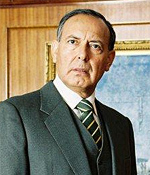

Lo que no advirtieron los organizadores era que el gobierno que encabezaba Días Ordaz les había preparado una trampa mortal como ha demostrado la investigación judicial en curso.

En efecto, apenas iniciada la actividad los participantes fueron atacados incluso con tanques por soldados y policías, pero además fueron ametrallados por franco tiradores del gobierno apostados en los edificios que rodean la Plaza. Centenares de detenidos fueron llevados prisioneros a los subterráneos de edificios aledaños ocupados por las fuerzas represivas y torturados, muchos de ellos hasta la muerte.

Cifras conservadoras estiman en al menos 500 los estudiantes, trabajadores y pacíficos civiles que observaban la manifestación estudiantil que fueron asesinados a balazos por los soldados del ejército mexicano. Los dirigentes fueron encarcelados durante varios años. Uno de los más importantes líderes juveniles fue Raúl Alvarez Garín, prisionero por años y quien llegaría más tarde a ser un académico importante y parlamentario de la izquierda.

Desde México el profesor y político José Antonio Álvarez Lima nos recuerda que , “ hace 46 años el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el secretario de Gobernación Luis Echeverría y el regente de la ciudad Alfonso Corona del Rosal decidieron resolver a balazos un asunto que bien pudieron abordar con las herramientas tradicionales de la política: el diálogo y la negociación.”

Debemos añadir que la represión de los años 60 – como sucedió en otros lugares del continente – afectaba no sólo a los estudiantes, si bien, como en mayo de ese año en Francia, ellos eran centro del ataque reaccionario. En el caso de México ya se habían producido duros golpes represivos contra el movimiento obrero y contra el Partido y la Juventud Comunista.

Esos son sucesos terriblesque jamás serán olvidados. Ahora bien, por esos años no hubiera imaginado que en algún momento pudiera relacionarme de algún modo con ellos.Tampoco ocurrió mientras viví exiliado 10 años en ese gran país. Pero la vida depara a diario sus sorpresas y tal vez por nuestra participación en los procesos judiciales en Chile, los hechos de la Plaza de las 3 Culturas volverían a remecernos.

Cuando una lluviosa mañana de sábado de hace unos 15 años el ingeniero mexicano Félix Hernández Gamundi golpeó la puerta de mi casa trayendo un mensaje del “Comité del 68” para integrarme al equipo jurídico que trabajaba en el proceso contra los culpables de la masacre en la nación azteca, no imaginaba que se me estaba dando la oportunidad de conocer y trabajar con seres extraordinarios, luchadores, profundamente humanos y con inmensa alegría de vivir.

Lo cierto es que poco después viajaba al Distrito Federal y conocía entre otras personas al ya mencionado dirigente Raúl Alvarez Garín, al jurista Raúl Jiménez, al propio Félix, a las compañeras María Elvira, Amapola, tantas y tantos más.

Surgió con ellos una gran amistad, al punto que Raúl y su compañera viajaron a Santiago a comienzos de los años 2000 para acompañarnos junto al inolvidable José Miguel Varas, al abogado de DDHH Andrés Aylwin, a Poli Délano, Fredy Torrealba, Max Berrú y muchas amigas y amigos en la presentación de un libro sobre el desafuero del dictador Pinochet.

La lucha del “Comité del 68” no ha sido en vano ; de hecho todavía no concluye y se ha logrado procesar a altos jefes policiales de la época, en tanto que el ex presidente Luis Echeverría fue sometido a arresto domiciliario y se esclarecieron las responsabilidades políticas.De algún modo se ha vencido la impunidad de tantos años.

Pero hemos sido duramente golpeados con la noticia del reciente fallecimiento en México del entrañable amigo Rául Álvarez Garín. Figura emblemática de las luchas de esos años que se inscriben como lo más destacado de la historia mexicana de la segunda mitad del siglo XX, fue un luchador social, escritor, militante de izquierda, y el 68 miembro del Consejo Nacional de Huelga.

Elena Poniatowska, la gran escritora, expresó el día de la muerte del líder : “Sin Raúl Álvarez Garín no existiría el libro La noche de Tlatelolco, porque él reunió a los estudiantes en su celda y a raíz de eso, toda la vida fuimos amigos. También con Manuela, su madre, que era una gran maestra de matemáticas.”

“Raúl –agregó la escritora– fue de una entereza enorme toda la vida y un líder absolutamente incontestable del movimiento estudiantil; se puede decir que en Lecumberri había dos líderes del 68: Álvarez Garín, del Politécnico y también de la UNAM, porque lo querían mucho, Manuel Peimbert Sierra y Gilberto Guevara Niebla.” “Todos los mexicanos ligados en una u otra forma al movimiento estudiantil lo vamos a extrañar una barbaridad, porque hay pocos Álvarez Garín en el mundo”, finalizó la Poniatowska.

Apenas en agosto de este año el matemático politécnico, maestro de la Facultad de Economía de la UNAM y ex trabajador electricista recibió su afiliación al Sindicato Mexicano de Electricistas.

Fue también activo periodista, trinchera desde la que contribuyó al nacimiento de la revista “Punto Crítico” . Años más tarde, militante ya del PRD, siguió promoviendo la prensa crítica, como coordinador de asuntos laborales y sindicales de Corre la Voz, periódico distribuido entre movimientos populares del valle de México. Es autor del libro “La estela de Tlatelolco: una reconstrucción histórica del movimiento estudiantil del 68.”

Nos emociona conocer que el 2 de octubre de este año, pocas horas después del fallecimiento del gran dirigente, decenas de miles marcharon de nuevo desde Tlatelolco, desde la Plaza de las 3 Culturas y mientras avanzaban corearon “Se siente, se siente, Raúl está presente”. El pueblo mexicano proclamó hace muchos años que el 2 de octubre no se olvida. Hay que agregar que Raúl Álvarez Garín tampoco.