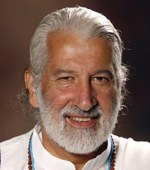

“La infancia es mi única patria. Toda mi poesía es la evocación de ese lugar, una hacienda de mis abuelos, y de mi madre, en la tierra caliente colombiana, en donde viví de niño”, reveló en alguna ocasión Álvaro Mutis (1923 – 2013), poeta y novelista bogotano, oriundo de una familia de políticos y cafetaleros.

Buena parte de su niñez había transcurrido en Bélgica pues su padre ejerció allí funciones diplomáticas: “de él heredé el gusto por los buenos vinos y la buena cocina, la tertulia y los libros, y también su admiración por Napoleón”.

La prematura muerte del esposo obliga a la madre a regresar y dedicarse a la finca Coello. Una expresiva merma para el infante pues Europa era su mundo. Colombia sólo representaba las vacaciones. Mas la vivencia del corrosivo trópico, el aroma del café y los árboles frutales lo marcarían sin vuelta; y esos sucesivos viajes en pequeños navíos, desde una realidad a otra, serían aprendizaje sustantivo en la formación del futuro escritor.

Entonces, no sorprende que su alter ego, Maqroll, forcejee confuso entre Europa y América, o la cuna de la civilización y la fuerza natural e insatisfecho con ambos dominios intentar en sus aventuras la creación de ámbitos más acordes con sus quimeras.

Mutis, durante un período de pausa literaria trabajó para la Esso Standard Oil.Ésta, por el veleidoso empleo de ciertos fondos en quijotadas culturales, terminaría demandándolo. Entonces, su hermano arregla un presuroso viaje a México, país que resultaría definitiva residencia. Allí, gracias a cartas de recomendación para Luis Buñuel consigue “una chamba” y conocerá a sus grandes amigos, Octavio Paz y Carlos Fuentes.

Sin embargo, detenido por Interpol, lo recluyen quince meses en el presidio de Lecumberri, donde “cada cual tiene sobre sí un peso tal de angustia y desesperanza, que el dolor de los otros resbala como el agua sobre los plumas de los patos”.

Esa feroz experiencia le permitió superar miedos y fantasmas, leer toda la biblioteca del penal y escribir –iniciando un viraje hacia la prosa- el Diario de Lecumberri, escalofriante crónica del sufrimiento y espanto carcelarios, prolongados hasta cuando la petrolera revocó la querella.

Reseñas de los hospitales de ultramar, Crónica regia y alabanza del reino, La verdadera historia del flautista de Hammelin, La mansión de Araucaíma, junto al mencionado Diario, son algunas de sus creaciones más destacadas.

Con La nieve del Almirante inicia la legendaria saga del indeleble Maqroll el Gaviero, “trashumante envenenado por un mal metafísico que lo empuja y carcome en un vagar continuo”, que subido a la gavia observa el horizonte, el mundo y a sí mismo buscando una explicación del absurdo y el descalabro humano, frustrado entre los sueños y el entorno, la utopía y la caída.

Extraño habitante de veleros salido de las brumas caribeñas, tan pronto visible en el Mediterráneo como en las sierras colombianas. Personaje del amor perdido, muertes, resurrecciones, tiempos trastrocados, trotamundos al borde del reglamento, ducho en derrotas y técnicas de fuga.

Si Mutis es Maqroll y Maqroll Mutis, una clave de tanto desánimo es posible encontrarla en la temprana pérdida paterna. “Su muerte me dio una sensación de que todo se daña, de que todo se va de las manos”. Sin olvidar un palmario fatalismo personal, “cualquier esfuerzo que haga el hombre no altera su destino ya trazado. Uno de los engaños del mundo occidental, de Aristóteles, es decir que el hombre es arquitecto de su propio destino. Una gran mentira”.

Con el avance de las publicaciones, su pluma sería profusamente apreciada. Y aunque sea válida la observación de que los galardones literarios poco aportan al valor de una obra, recibir los premios Xavier Villaurrutia, Príncipe de Asturias, Reina Sofía, Cervantes y el Internacional Neustadt, transluciendo general admiración y coincidencia, colocan a cualquier autor en una situación privilegiada.

Paradojalmente, siendo la voz de este laureado mexicano por adopción una de las más altas y reconocidas en Latinoamérica y aún más allá, sin duda determinadas aspiraciones y discernimientos suyos no gozan en absoluto de la misma aceptación y gratitud.

Verbigracia, consideremos las siguientes declaraciones.

Hubiera querido vivir en el reinado de su muy católica majestad Felipe II, gozando de su confianza y aprecio. Mi principal misión hubiera sido la organización y desarrollo de la santa Inquisición en tierras de Indias. … Bajo un régimen de acusaciones secretas, vigilancia incesante y duros tormentos hubiera matado todo espíritu de independencia, extirpado hasta la mínima noción de libertad. A los naturales los hubiera embarcado en su totalidad y vendido a los venecianos para la construcción de sus fétidos canales o de sus amplios y hermosos hospitales y palacios.

Si Felipe II ganara su lucha contra los herejes hubiéramos evitado males tan tremendos como la igualdad, fraternidad, libertad, el liberalismo manchesteriano, la libertad de cultos, la igualdad ante la ley, la clase obrera, el abolicionismo de la esclavitud, la libertad de las colonias y tantas otras ñoñeses de nuestra época.

Difícil comulgar con el maestro en estas provocativas quejas e improperios.

Acotándolo al pasar. También nuestros literatos aportan lo suyo a la galería de locas preferencias y desvaríos.

Uno, nostálgico del edicto de Nantes, quisiera cerrar el Museo de la Memoria.

Otro, extinto líder de los esperanzados en el regreso del Führer, sostenía que “las cámaras de gas no han existido nunca”, haciéndonos, además, partícipes de un secreto celosamente guardado: “Hitler logró trasladarse a la Antártica. Está cambiado, su bigote ahora es largo. Nos contemplamos de frente.Se volvió y se alejó rápido. Lo llamé por su nombre, pero desapareció en una semioscuridad”.

Volviendo a Álvaro Mutis. Mucho más convincente nos parece el ilustre fabulador afirmando sobre La isla del tesoro, “es la historia mejor narrada del occidente. Es una maravilla.”